يُعتبر كتاب شمس المعارف الكبرى المنسوب لأحمد بن علي البوني من اكثر الكتب المثيرة للجدل، فعلى غير ما يروج له بأن هذا الكتاب فيه طلاسم وكتابات شيطانية الا انه من قرأ هذا الكتاب سوف يلاحظ ان كاتبه يتبع أسلوبا دينيا، بحيث انه ينتهج الاسلوب الروحاني الباطني بان لكل حرف او دعاء سر ومعنى. وهذا ما يصرح به المؤلف ببداية الكتاب بأنه اراد تاليفه لجمع اقوال السلف والائمة الهاديين في علم الاسماء و الصفات و اسرار الحروف و الاذكار و الدعوات. ويزيد ان المقصود من فصول كتابه العلم بشرف اسماء الله تعالى، و ما اودع الله تعالى في بحرها من الحكم و اللطائف الالهية، وكيفية التصرف باسماء الدعوات و حروف السور و الايات.

يدعي مؤلف شمس المعارف بان كتابه لا يمسه الشخص الا طاهرا ولا يجب القرب منه الا اذا كنت ذاكرا للفوز منه بما تريد. ولا يتم صرف هذا الكتاب الا بما يرضي الله فهو كتاب الاولياء و الصالحين و الطائعين. ويزيد انه يستلزم منك النية لتحقق مرادك منه. ويستدل بحديث الترمذي الذي حسنه الالباني {لا يدعو احدكم الا وهو موقن الاجابة}.

محتوى وفصول الكتاب

يتكون الكتاب من أربعين فصلًا، يناقش كلٌّ منها مسألة خاصة ضمن إطار باطني روحاني. و من بين أبرز الموضوعات التي يتناولها: أسرار الحروف المعجمة، منازل القمر والفلكيات وأبعادها الزمنية والتأثيرية، أسرار البسملة والخلوة والاعتكاف كوسائل للاتصال بالروح، كما يُفرد فصلًا خاصًا للأسماء التي كان يحيي بها النبي عيسى الموتى في محاولة لربط الأسماء الإلهية بالقدرة الكونية على الإحياء والتأثير في المادة. كذلك يتعرض المؤلف للحروف المقطعة الواردة في أوائل السور ويفسرها من منظور رمزي باطني، فضلًا عن تأمله في سورة الفاتحة وآية الكرسي وسورة يس، مستخرجًا منها رموزًا ودعوات يعتقد أنها تحمل قوة معنوية وروحية خاصة.

تُشكل أسماء الله الحسنى العمود الفقري للفكر الذي يعرضه الكتاب، حيث يعتبرها الكاتب مفاتيح كونية ذات أنماط واهتزازات روحية تؤثر في النفس والواقع. ويستند في ذلك إلى الآية القرآنية: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ}.

يتميّز أسلوب الكاتب بالسرد المطوّل المملوء بالغموض، والتعابير الأدبية المركبة، مما يجعل فهمه صعبًا على القارئ غير المتعود على الكتابات الصوفية والرمزية. ففي كل فصل لا يقتصر على عرض الفكرة بل يغوص في أعماقها من خلال استدلالات بأحاديث، وآيات، وتفاسير منسوبة للسلف، لكنها مؤولة غالبًا تأويلًا باطنيًا.

تكشف مضامين الكتاب أنه لا يقتصر على الأدعية أو التأملات الدينية التقليدية، بل يتجاوز ذلك نحو علم الحروف (الجفر أو الحروفيات)، وهو تيار فكري يرى أن لكل حرف قيمة عددية ورمزية وروحية، وأن هذه الحروف تشكل البنية العميقة للكون. في هذا السياق، تصبح الحروف ليست فقط أدوات للتواصل، بل رموزًا تختزن أسرار الخلق، ويمكن من خلالها التأثير في الذات والعالم المحيط. هذا العلم لطالما ارتبط بالصوفية، وبالأخص مدارس مثل مدرسة محيي الدين بن عربي أو عبد الكريم الجيلي، الذين اعتبروا أن الحروف هي الألف الأولى في كتاب الوجود.

التأويل الباطني بالكتاب

يتجلى الأسلوب الباطني لهذا الكتاب في أن علمه لا يعتمد بالضرورة على ما هو ظاهر وملموس وبديهي ومكشوف، وإنما يستند إلى ما يُسمى بالعلم اللدني، وهو العلم الذي يختص به الله بعض عباده المخلصين، كما ورد في قصة الخضر وموسى عليهما السلام. وبناء على هذا المفهوم، يتعامل الكاتب مع رموز القرآن والحروف والأعداد وكأنها شيفرات كونية لا تُفهم بالمنطق العقلي المجرد، وإنما بالبصيرة والإلهام، وهو ما يفسر تعامله مع كل حرف أو رقم ككائن حي له معنى وأثر.

من هذا المنطلق، يُسقط الكاتب معاني خاصة على البسملة، الحروف المقطعة، وأسماء الله الحسنى، مدعيًا أن وراء كل عنصر منها قوة روحانية قابلة للاستدعاء أو التفعيل بطقوس معينة. ويتوسع في هذا الاتجاه بشكل يجعل من القراءة البسيطة للنصوص الدينية غير كافية فهناك اعماق باطنية ورائها ايضا.

ومن تجليات الغموض الباطني قوله إن “العرش له حرف الألف، والكرسي له حرف الباء، وزحل له حرف الجيم، وهكذا الى القمر كما تقدم…”، وهي رمزية يصعب مقاربتها من أي منطق لغوي أو عقدي. إذ إن الربط بين المفاهيم الغيبية والكونية بهذه الصورة يبدو أقرب إلى الإسقاط الذاتي منه إلى البرهان الديني. وقد يجد المتأمل أن هذه الرمزية تشبه تراث الكابالا اليهودي أو الفكر الغنوصي، الذي يتعامل مع الحروف كجواهر كونية وأدوات لتفسير الغيب، وليس فقط مجرد رموز صوتية أو لغوية.

و مما لا شك فيه ان بعض انطلاقات هذا الكتاب فيها حكمة، فمثلا تفسيره للاية 52 من سورة الروم : {فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ} بقوله ان المقصود ليس موت الحس وانما موت الكفر و العصيان وليس بصمم عن الاذان لان حاسة السمع موجودة وانما السمع الذي في الفؤاد وهو محل العقل، نجد ان تدبره عقلاني و فيه حكمة. الا ان تفسيراته ببعض الاحيان وان اتسمت بقدر من الحكمة، الا انها تنحرف سريعا نحو الغرابة حين يبدأ الكاتب في ربط هذا الفهم بأعمال شعائرية ككتابة الحروف على أوراق خاصة، أو استعمال طلاسم، أو تنفيذ طقوس دينية مشروطة بأوقات وأماكن، في مزيج يجعل المرأ حائرًا خاصة في ظل غياب أدلة شرعية أو عقلية تبرر هذه الممارسات.

البعد الطلسمي، والحضور الفلكي و التنجيمي

في فصول كثيرة، يعرض المؤلف طرقًا لاستجلاب الرزق، أو رفع الضرر، عبر تلاوة آيات معينة أو كتابات لطلاسم بأشكال محددة. من هذه الأمثلة: من كتب “محمد رسول الله” و”أحمد رسول الله” خمسا وثلاثية مرة في بطاقة بعد صلاة الجمعة وحملها معه رزقه الله القوة على الطاعة ومعونة على البركة ، ومن كتبها ومحاها وسقاها لم يشتكي حمى نفعه ذلك كثيرا، بل زاد ان من لحقه سم العقارب و الحيات وشربها امنه الله من هذا السم.

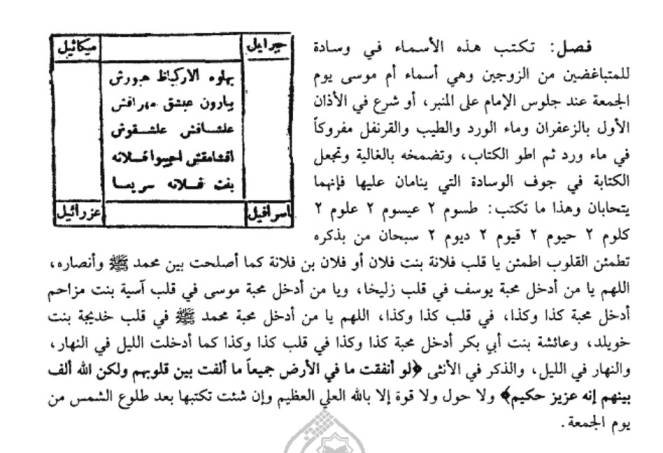

نموذج طلسم من شمس المعارف الكبرى :

مثل هذه الاقتراحات تفتح باب التفسير الخرافي بالكتاب، فنحن أمام ممارسة تحاول معالجة الاسباب والعلاقات بطرق و حلول سريعة تسلب ببعض الاحيان حرية الارادة والتصرف من الشخص وتجعله مرهونا بطلاسم وعادات لم ينزل بها الله من سلطان. ما يعزّز الحذر من الاقتراب من هذه الممارسات و الطلاسم والتقاليد الشعبية، والتي لطالما رفضها المختصون في الدين والعقيدة باعتبراها شركا او بدعة.

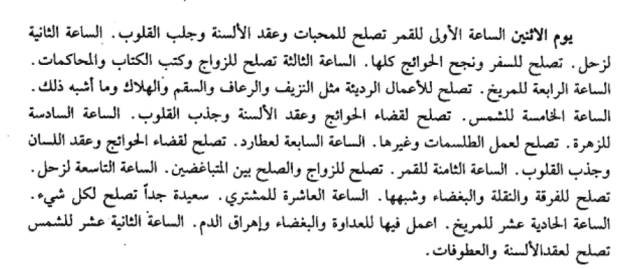

الجانب التنجيمي ايضا واضح في كتاب شمس المعارف الكبرى، حيث نلاحظ انه يركز في كثير من الاحيان حول ان هناك معنى ورمزية ليوم دون اخر وساعة دون اخرى. فيقول باحد الفقرات حول يوم الاحد ان :

- يوم الاحد الساعة الاولى للشمس اعمل فيه للمحبة و القبول والدخول على الملوك و الحكام.

- الساعة الثانية ساعة مذمومة لا تفعل فيها شيئا من الاشياء جميعها.

- الساعة الثالثة فسافر فيها واكتب فيها.

- الساعة الرابعة لا تبع فيها ولا تشتر ولاتصلح لشيء.

- الساعة الخامسة فاعمل فيها للفرقة و البغضاء و العداوة وشبهها.

- الساعة السادسة اطلب فيها الحوائج من الملوك.

- السابعة لا تعمل فيها شيئا و الثامنة اعمل فيها جميع الحوائج فانها صالحة لجميع الامور.

وهكذا يستكمل الكاتب 12 ساعة يعدد فيها مزايا كل ساعة، ثم يكمل نفس الشيء لجميع ايام الاسبوع.

نموذج البعد التنجيمي في كتاب شمس المعارف الكبرى :

ويتكرر الحديث في الكتاب ايضا عن الشمس وزحل والمشتري والزهرة والقمر، وغيرهم من الكواكب، لا باعتبارها أجرامًا سماوية فقط، بل ككيانات ذات تأثير مباشر في حياة الإنسان الروحية والمادية. وهذا الربط بين حركة الأجرام السماوية ونتائج الأعمال البشرية، حتى في تفاصيل دقيقة كالسفر والكتابة أو البيع والشراء، يُحيل القارئ إلى منظومة فكرية تُؤمن بأن الكون محكوم بـنظام خفي لا يُدرَك إلا بعلوم وطقوس دقيقة معينة.

هل يشكل الكتاب خطرًا على القارئ؟

يُثار كثير من الجدل حول هذا النوع من الكتب، خاصة بسبب القصص التي يتم تداولها عن تعرض قرّاء هذا الكتاب لتجارب سلبية أو ظواهر غير طبيعية. لكن هذه القصص كما تُروى غالبًا ما تفتقر للدليل، وتُضخَّم داخل بيئة تميل أصلًا للرهبة والخيال المبالغ فيه. شخصيًا، أعرف من قرأ هذا الكتاب دون أن يتأثر بأي شكل غير طبيعي. لكن الأثر النفسي أمر لا يمكن تجاهله: من يدخل إلى هذا العالم الرمزي الباطني، دون دراية أو وعي نقدي، قد يتأثر بالوهم والتوقعات النفسية. القارئ الذي يعلّق آماله على طلسَم يجلب له الرزق، أو يخاف من تلاوة دعاء معيّن، سيتأثر لا بسبب قوة النص بل بسبب تهيؤه الذهني والنفسي.

وفي هذا السياق، يمكن القول إن شمس المعارف الكبرى لا يشكّل خطرًا في حد ذاته بقدر ما يعتمد تأثيره على الحالة النفسية والفكرية للقارئ. فالأشخاص الذين يدخلون هذا النوع من الأدبيات دون استعداد نقدي، أو من يفتقرون للبنية العقلانية التي لا تفرق بين الواقع و الوهم، قد يسقطون في فخ الإسقاطات النفسية . وهنا يتجلى ما يمكن تسميته بالفاعلية النفسية للنص، أي أن بعض القرّاء لا يقرؤون الكتاب فحسب، بل يتفاعلون معه على مستوى اللاوعي، ويُسقِطون عليه مشاعرهم ومخاوفهم وآمالهم، فيتخذ عندهم بعدًا شبه سحري أو خارق.

والأخطر من ذلك حين يصبح هذا النوع من النصوص مرجعية حياتية أو روحية بديلة، يتعامل معها القارئ كما لو كانت خريطة كونية مُنزّلة، فيخضع كل شيء من حوله لمنطق الرموز والطلاسم والساعات الفلكية. وهذا ينزع الإنسان من الواقع التجريبي والعقلاني، ويُدخله في دوامة من التفسيرات الغيبية قد تنتهي به إلى الانعزال أو القلق أو حتى الوسواس.

كما أن بعض من يروّجون لتجارب سلبية مع هذا الكتاب يتعمدون توظيف القصص والأساطير من أجل إشاعة الهالة الغامضة حوله، مما يُضفي عليه قدسية أو خطرًا وهميًا يزيد من فضول البعض وخوف البعض الآخر. وهكذا يتحول الكتاب من نص إلى أداة إسقاط جماعي تحمل في طيّاتها كل ما يُرعب أو يُغري في الوعي الجمعي العربي والإسلامي بخصوص العلوم المحرّمة والمعرفة الغيبية.

وبالتالي، فإن المقياس الحقيقي لقراءة هذا النوع من الكتب ليس في قوة النص أو خطورته الذاتية، بل في وعي القارئ وقدرته على الفصل بين الفكر الرمزي والأسطورة من جهة، والواقع العلمي والديني من جهة أخرى. فالكتاب يمكن أن يكون مرآة يتأمل فيها الإنسان بعض تساؤلاته الوجودية والروحية، لكنه لا ينبغي أبدًا أن يتحوّل إلى دليل عملي لإدارة الحياة اليومية، أو بديل عن الدين السليم والعقل والخبرة و الفطرة السليمة.

خلاصة

من منظور علمي وديني نقدي، يفتقر هذا الكتاب إلى الأسس التجريبية والمنهجية التي تقوم عليها الدراسات الأكاديمية وحتى الدينية المرتبطة بالمنهج السليم للنص الديني وما ورد عنه. تأويلاته الرمزية قد تكون مثيرة للخيال والتأمل، لكنها لا تصمد أمام النقد والعقل الرصين. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن فيه جهدًا تأمليًا ينسجم مع تراث طويل من التفكير الباطني في الحضارات القديمة. إنه كتاب يُقرأ كتجربة، لا كمرجع او نص ديني مقدس. كتاب يتطلب عقلًا ناقدًا، وقلبًا غير خاضع للأوهام. فهو يحتوي على إشارات، تأملات، ومزاعم، لا يجب الأخذ بها على علاتها، بل تُقرأ في سياقها الروحي والفكري.

ولعل القيمة الحقيقية لهذا الكتاب رغم كل الجدل الذي يحيط به تكمن في كونه وثيقة ثقافية تكشف جانبًا من التجربة الرمزية التي عرفها العقل الإسلامي في مراحله المتأخرة، حين اختلط التصوف بالفلك، والحكمة بالأسطورة، والتأمل بالغموض. إنه نص لا يُقاس بمعايير العلم أو الفقه، بل يُقرأ كجزء من ذاكرة حضارية حاولت بطريقتها فهم الوجود وعلاقته بالخالق من خلال الحرف والعدد والرمز. ومن هنا فإن التعامل معه ينبغي أن يكون بوعي معرفي لا بانبهار ساذج، فهو كتاب حدودي يقف على حافة الإلهام والتوهم، بين البحث عن المعنى والانجراف وراء الخيال.

في النهاية، شمس المعارف ليس كتاب علم ولا عقيدة بل مرآة يمكن أن نستنبط منها توق الإنسان لفهم الخفي والمجهول، ويمكن قراءته لمن يمتلك أدوات النقد، ويظل خطيرًا فقط على من يفتقر إلى التمييز بين المعنى الرمزي والواقع، وبين الإيمان والخرافة. إنه نصّ يستدعي التأمل و البحث و الاكتشاف لا التسليم، ويقتضي عقلًا يقظًا لا عقلًا مسلوب الإرادة، فقراءته دون وعي قد تفتح أبوابًا من الوهم، بينما قراءته كجزء من التراث الغامض تمنحنا نظرة إلى كيف كان الإنسان ولا يزال يبحث عن المعنى وراء الظاهر، والمعرفة فيما وراء الكلمات.