وُلِد ستيفن كينغ في 21 سبتمبر 1947 في بورتلاند بولاية مين الأميركية، لكن صور طفولته الأولى كُتبت في بلدة صغيرة تُدعى دورام حيث ترعرع بين بيوتٍ ريفية وشوارعٍ تهفو إلى صدى قصص الأجداد. هناك بعيدًا عن أضواء المدن الكبيرة نما عنده الحسُّ الروائي غذت مخيلته بصورٍ صارخة وأفكارٍ لا ترضى بالبقاء سطحية. تعليمه الرسمي مر بمسارٍ متماسك مع ميوله: درس الأدب واللغة في جامعة مين (University of Maine) حيث اكتسب أدوات الحرفة، وتخرّج عام 1970 حاملاً معرفة أكاديمية لامعة لكنها لم تطفئ لهيب الشغف العملي. في الجامعة صقل مهاراته في الكتابة، شارك في الصحف الطلابية، وقرأ باحثًا في صنوف الأدب التي ستصبح لاحقًا مرجعيته.

لكن ما يميز تلك المرحلة أن التعليم لم يأخذ منه الدور الوحيد بل صار حاضنًا لتجاربٍ عملية: الساعات التي أمضاها في تصحيح الأخطاء السردية، والنقد الذاتي، ومحاولة تحويل فكرة عابرة إلى بداية فصل فعّال. ومنذ الصغر كانت الكتابة عنده فعل نجاة واحتفاء معًا. سجّل قصصًا في دفاترٍ مُتهالكة، جرّب أساليب الحكي الطويل والقصير، وبدأ ينشر قصصًا قصيرة ومقالاتٍ في صحف محلية ومجلات صغيرة.

لم تكن أموره دائماً ميسّرة: تعرض لعدة رفضات في بداياته، لكنه تعامل مع ذلك كما يتعامل الكاتب الحقيقي لم يستسلم، بل تعلم من كل رفض وصاغه مادةً لتحسين عمله. في القلب، كانت الكتابة لديه طريقةٌ لترجمة الخوف والدهشة إلى نصٍّ يُشاركه مع الآخرين؛ طريقةٌ تعيد تشكيل العالم اليومي إلى فضاء يُمكن فيه للمجهول أن يُسْتَضَاء. ستيفن كينغ، رغم الصورة الذهنية التي يرسمها له القراء باعتباره “ملك الرعب”، يبقى في الجوهر إنسانًا بسيطًا متشبعًا بالفضول والحياة. شخصيته مزيج غريب من الحسّ الشعبي القريب من الناس، والخيال الجامح الذي لا يهدأ. في لقاءاته ومذكراته يظهر دائمًا بروحٍ مرحة، لا يتردد في إطلاق النكات على نفسه أو على تجربته مع الكتابة، وكأنّه يريد أن يقول: “أنا لست سوى رجل عادي، لكني أُطيل النظر في الظلال أكثر من غيري.”.

خارج الكتابة، يُعرف كينغ بولعه الشديد بالموسيقى، خصوصًا موسيقى الروك الكلاسيكية، حتى أنه كوّن فرقة موسيقية صغيرة مع بعض الروائيين والمشاهير أطلقوا عليها اسم “Rock Bottom Remainders”، حيث يجتمعون للعزف والغناء بروح الهواية أكثر من الاحتراف. هذا الشغف بالموسيقى يُكمل عوالمه السردية، فالإيقاع والأنغام كثيرًا ما تنعكس على طريقته في بناء المشاهد الدرامية. أما عن اهتماماته الثقافية، فكثيرًا ما عبّر عن عشقه للأدب الكلاسيكي الأميركي، وأسماء مثل إدغار آلان بو ووليام فولكنر، الذين أثّروا بشكل مباشر في رؤيته للكتابة.

كما أنّه قارئ نَهِم للتاريخ، يجد فيه خلفية خصبة للتأملات الإنسانية، خصوصًا ما يتعلق بالحروب، المجتمع الأميركي، والتحولات الكبرى التي عاشتها بلاده. هذا الاهتمام بالتاريخ ينعكس في رواياته حيث تظهر دائمًا خلفيات اجتماعية وسياسية دقيقة، حتى داخل نصوص الرعب الخيالية. ستيفن أيضًا عاشقٌ للرياضة، خصوصًا البيسبول، ويُعرف بولائه الكبير لفريق بوسطن ريد سوكس. حضوره الدائم في الملاعب وحماسه الطفولي لمباريات البيسبول يكشفان جانبًا إنسانيًا بعيدًا تمامًا عن الكوابيس التي يكتبها. كما أنّه يهتم بالعمل الإنساني والخيري، حيث أسّس مع زوجته تابيitha مؤسسة خيرية تدعم المكتبات العامة والتعليم والفنون، إيمانًا منه بأن الثقافة والمعرفة هما حجر الأساس لأي مجتمع حيّ.

مكانته داخل ادب الرعب :

ستيفن كينغ لم يكن مجرد كاتب للرعب بقدر ما كان نقطة تحوّل في هذا الأدب، بل يمكن القول إنه أعاد تعريفه بالكامل. قبل كينغ، كان الرعب في الأدب غالبًا محصورًا في القوالب التقليدية: قصور مسكونة، أشباح، مصاصو دماء وكائنات من عوالم غامضة. لكن ما فعله كينغ هو أنه أخذ الخوف من تلك المناطق البعيدة، وزرعه في قلب الحياة اليومية. فجأة لم يعد الرعب حكرًا على ما وراء الطبيعة فقط، بل أصبح يختبئ في بيوت صغيرة بولاية ماين، في المدارس، في العائلات المفككة، وحتى في أعماق النفس البشرية.

التأثير الأبرز الذي تركه كينغ هو جعل الرعب أكثر إنسانية. شخصياته ليست مجرد أدوات لخدمة الحبكة، بل هي بشر من لحم ودم، لهم نقاط ضعفهم، مخاوفهم، صراعاتهم الداخلية. ومن خلالهم يضع القارئ وجهًا لوجه أمام حقيقة أن الشر قد يكون خارجيًا أحيانًا (وحش، قوة خارقة) لكنه غالبًا ينبع من الداخل، من أعماق النفس أو من المجتمع ذاته. إلى جانب ذلك، فتح كينغ الباب لدمج الرعب مع أنواع أدبية أخرى: الرعب النفسي، الرعب الاجتماعي، الرعب الذي يمزج مع الدراما أو مع النقد السياسي. وهذا جعله مرجعًا عالميًا للكتّاب الجدد، الذين لم يعودوا يرون الرعب مجرد وسيلة لتخويف القارئ، بل أداة لفهم مخاوف الإنسان في عصر مليء بالاضطراب. أما على المستوى الجماهيري، فقد جعل ستيفن كينغ الرعب مقبولًا ومحبوبًا لدى جمهور واسع. لم يعد الأدب المرعب مجرد “أدب هامشي” بل صار من الأكثر مبيعًا، ينافس الروايات الرومانسية والتاريخية، ويترجم إلى عشرات اللغات، ويُحوّل إلى أفلام ومسلسلات خالدة. باختصار، تأثير كينغ يمكن تلخيصه في جملة: لقد جعل الرعب أدبًا يعكس مرآة الإنسان، لا مجرد حكايات لتسلية لحظية.

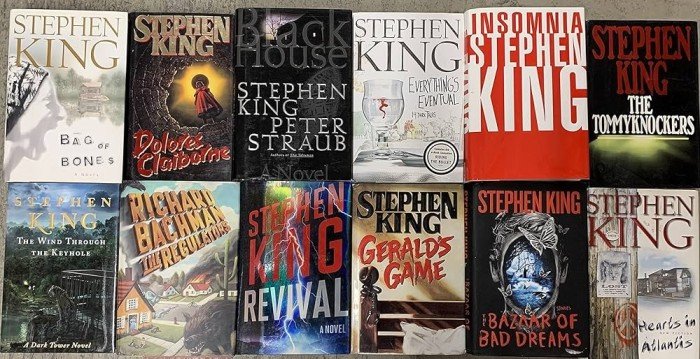

ابرز أعماله ورواياته :

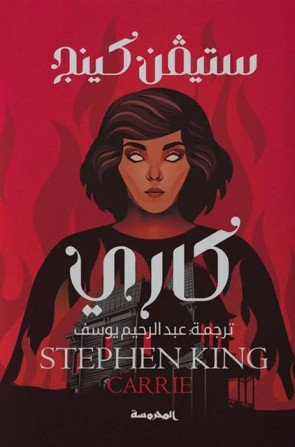

رواية كاري :

رواية كاري، التي صدرت عام 1974، كانت الشرارة الأولى التي وضعت اسم ستيفن كينغ في قائمة كبار كتّاب الرعب. تدور القصة حول الفتاة المراهقة كاري وايت، تلك الفتاة الخجولة والمنعزلة التي وجدت نفسها محاصرة بين قسوة زملائها في المدرسة من جهة، وتعاليم والدتها المتطرفة دينيًا من جهة أخرى. لم يكن لكاري أي ملاذ آمن، فبين أروقة المدرسة كانت تُسخر منها بلا رحمة، وفي بيتها كانت والدتها تعتبر كل تصرف طبيعي خطيئة تستحق العقاب. وسط هذا الجحيم اليومي، بدأت قوة غامضة تظهر داخل كاري، وهي قدرتها على تحريك الأشياء بعقلها.

هذه الموهبة الخارقة لم تكن بالنسبة لها نعمة، بل سلاحًا دفينًا ينتظر لحظة الانفجار. تلك اللحظة جاءت في ليلة حفلة التخرج، حينما تعرضت كاري لمقلب قاسٍ ومدبر بدقة، حيث أُريق عليها دلو مملوء بدم الخنزير أمام أعين الجميع. كانت هذه الإهانة العلنية الشرارة التي أشعلت طاقتها الكامنة، فانطلقت في موجة غضب لا تُقاوم، محوّلة الحفل إلى ساحة خراب ومأساة مروعة. الصراع في الرواية لم يكن مجرد مواجهة بين فتاة وقوى المجتمع المحيطة بها، بل كان انعكاسًا عميقًا لصراع داخلي عاشته كاري: رغبتها في أن تكون محبوبة ومقبولة، وخوفها الدائم من أن تكون مرفوضة ومنبوذة. وعندما وصلت الأمور إلى ذروتها، لم تجد سوى العنف والانفجار كوسيلة أخيرة للتعبير عن نفسها. النهاية جاءت مأساوية، إذ لقيت والدتها المتطرفة حتفها على يد ابنتها، قبل أن تسقط كاري بدورها ضحية لقوتها وغضبها، تاركة وراءها أثرًا لا يُمحى في ذاكرة القراء. برواية كاري، أثبت ستيفن كينغ منذ بداياته أن الرعب الحقيقي لا يكمن فقط في القوى الخارقة، بل في قسوة البشر، وفي ما قد تفعله النفس البشرية حين تُدفع إلى حافة الانهيار.

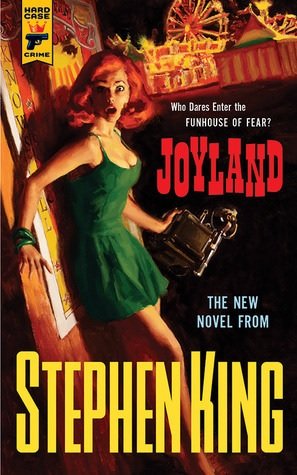

رواية ارض السعادة :

رواية أرض السعادة واحدة من أبرز المحاولات الأدبية لستيفن كينغ في الخروج من دائرة الرعب التقليدي إلى مساحة أكثر عمقًا وإنسانية، حيث مزج بين الغموض والألم النفسي والسرد المؤثر. أحداث الرواية تدور في مطلع السبعينيات، عندما يقرر الشاب “ديفين جونز” قضاء إجازته الصيفية بالعمل في مدينة ملاهٍ صغيرة تحمل اسم “أرض السعادة”. في البداية يبدو المكان عاديًا، مليئًا بالألعاب والضحكات، لكنه في نظر ديفين يتحول إلى مسرح لأسرار داكنة وخيبات شخصية ستترك أثرها العميق في حياته. قلب الرواية لا ينبع من الأجواء المرحة للملاهي، بل من الحزن الذي يعيشه البطل. فبينما يظن أن الصيف سيكون مجرد فترة عمل عابرة، يجد نفسه محاصرًا بجراح عاطفية بعدما هجرته الفتاة التي أحبها، ليكتشف أن قلبه لم يعد كما كان. ومع مرور الوقت، يبدأ ديفين بالانغماس أكثر في تفاصيل هذا المكان الغريب، حيث يكتشف أن خلف الألوان البراقة والأصوات الصاخبة تختبئ قصص مظلمة، منها جريمة قتل غامضة لفتاة شابة لم تُحل ألغازها بعد.

شخصية ديفين هنا تمثل جيلًا كاملًا من الشباب الضائع بين الحلم والخذلان، بين الرغبة في الانتماء وبين الشعور بالوحدة. ومع كل صفحة، يقوده كينغ إلى مواجهة حقيقة أن الألم والخسارة قد يرافقان الإنسان طيلة حياته، لكنهما أيضًا جزء من نضجه واكتشافه لذاته. الصراع الأساسي لا يدور فقط حول كشف أسرار الماضي المظلم لأرض السعادة، بل حول معركة ديفين الداخلية مع حزنه وفقدانه، ومحاولته إيجاد معنى لحياته رغم كل شيء. رغم أن الرواية لا تتسم بالرعب الخالص كما هو معتاد في أعمال كينغ، إلا أنها تمتلئ بجو من الكآبة المشحونة بالأسى، فتغدو “أرض السعادة” رواية عن الفقد، وعن المواجهة مع الظلال التي تتركها الذكريات خلفنا. إنها عمل يُذكّر القراء بأن الخوف ليس دائمًا من الأشباح والكيانات الغامضة، بل أحيانًا من الماضي الذي يطاردنا، ومن القلب المكسور الذي يصعب ترميمه.

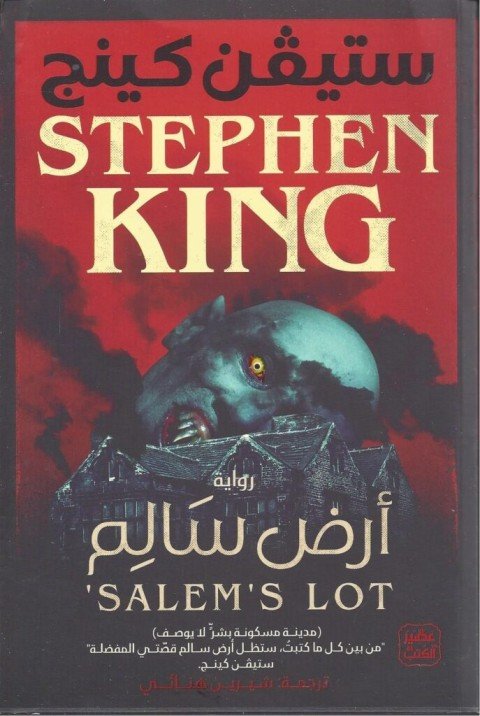

رواية ارض سالم :

رواية أرض سالم (Salem’s Lot) تُعد من أوائل وأشهر أعمال ستيفن كينغ، وهي العمل الذي رسّخ مكانته كأديب رعب من الطراز الرفيع. في هذه الرواية يأخذنا كينغ إلى بلدة صغيرة هادئة تحمل اسم “سالم”، حيث يبدو كل شيء طبيعيًا من بعيد، لكن تحت هذا الهدوء تختبئ أسرار مرعبة تتكشف ببطء، لتتحول البلدة إلى مسرح لأحداث تقشعر لها الأبدان. الحبكة تبدأ مع شخصية بن ميرز، كاتب يعود إلى سالم بعد سنوات طويلة من الغياب، راغبًا في مواجهة ماضيه وإيجاد إلهام لكتاب جديد.

لكن عودته تتزامن مع وصول غرباء غامضين إلى البلدة، وافتتاح متجر قديم يعود للعمل من جديد، ليكون ذلك الشرارة التي تكشف عن سرّ قاتم يسيطر على المكان. مع مرور الوقت، يلاحظ بن ومعه قلة من السكان أن الناس يختفون واحدًا تلو الآخر أو يعودون متغيرين، لتنكشف الحقيقة بأن البلدة قد وقعت فريسة لعشّ مصاصي الدماء. الشخصيات في الرواية مرسومة بمهارة، حيث نرى الصراع الداخلي لكل منهم بين الخوف والإيمان، بين الرغبة في النجاة ومحاولة التصدي للشر. فإلى جانب بن، يظهر القس “كالاهان” الذي يواجه أزمة في إيمانه، والطفل “مارك” الذي يمتلك شجاعة تفوق سنه، ليصبح رمزًا للأمل في وسط الظلام.

الصراع هنا ليس مجرد مواجهة بين البشر ومصاصي الدماء، بل هو مواجهة بين النور والظلام، بين الإيمان واليأس، وبين الإنسان وضعفه في مواجهة قوى لا يقدر على استيعابها. ما يميز “أرض سالم” هو أن كينغ لم يكتفِ بكتابة رواية رعب تقليدية، بل قدّم نقدًا اجتماعيًا مبطنًا، كاشفًا عن هشاشة المجتمعات الصغيرة التي تنهار بسرعة أمام الخوف والجشع، وكيف يمكن للشر أن يتغلغل فيها إذا لم يجد من يواجهه. الجو الكئيب، التفاصيل الدقيقة للبلدة، وتصاعد الأحداث من الغموض إلى الرعب الخالص، كلها تجعل من الرواية تجربة مخيفة ومؤثرة في الوقت نفسه. بهذا العمل، أثبت ستيفن كينغ أن الرعب ليس مجرد “وحوش” أو “دماء”، بل هو انعكاس لضعف الإنسان وخوفه من المجهول. ولعل هذا السبب جعل “أرض سالم” واحدة من كلاسيكيات أدب الرعب التي ما زالت تحتفظ ببريقها حتى اليوم.

الجوائز والشهرة :

عندما نصل إلى الحديث عن الجوائز والشهرة التي حظي بها ستيفن كينغ، فإننا لا نتحدث فقط عن كاتب حقق مبيعات ضخمة، بل عن ظاهرة أدبية وثقافية تركت بصمتها العميقة في عالم الأدب العالمي. صحيح أن كينغ لم يكن دائمًا ضيفًا دائمًا على قوائم الجوائز الأدبية الكبرى، إذ كان يُنظر إلى أدب الرعب في فترات طويلة على أنه أدب “شعبي” لا ينتمي إلى النخبة، إلا أن موهبته الجارفة أجبرت النقاد والمؤسسات الأدبية على منحه المكانة التي يستحقها. على مدى مسيرته، حصل كينغ على عدد من الجوائز المرموقة مثل جائزة برام ستوكر التي تُمنح للأعمال البارزة في أدب الرعب، والتي حصدها عدة مرات عن روايات متنوعة، إضافة إلى جائزة الميدالية الوطنية للفنون التي منحها له الرئيس الأمريكي اعترافًا بإسهاماته في الثقافة الأمريكية.

كما حصل على جائزة إدغار آلان بو عن روايته “المخطوفة”، وهي جائزة تُمنح عادة لأعمال التشويق والجريمة. وفي عام 2003، نال جائزة الإنجاز مدى الحياة من الجمعية الوطنية للكتاب في الولايات المتحدة، وهو تكريم يعكس حجم تأثيره ليس فقط على أدب الرعب، بل على الأدب الأمريكي ككل. أما عن شعبيته، فستيفن كينغ يمكن اعتباره واحدًا من أكثر الكتّاب المقروئين في العالم، إذ تُرجمت أعماله إلى عشرات اللغات، وتجاوزت مبيعات كتبه حاجز 350 مليون نسخة. جمهور كينغ واسع ومتنوع؛ فقراءاته لا تقتصر على عشاق الرعب فقط، بل تمتد لتشمل كل من يبحث عن القصص العميقة التي تجمع بين الرعب النفسي، والصراع الإنساني، والتحليل الاجتماعي. هذا بالإضافة إلى أن الكثير من رواياته تحولت إلى أفلام ومسلسلات ناجحة مثل The Shining وIt وThe Green Mile، مما ساهم في مضاعفة شهرته وتوسيع قاعدة محبيه حول العالم.

النقاد بدورهم وجدوا أنفسهم أمام كاتب يصعب تجاهله. البعض يرى أنه أعاد تعريف أدب الرعب وجعل منه جنسًا أدبيًا يُدرّس ويُناقش على مستوى أكاديمي، بينما يصفه آخرون بأنه “مرآة للمجتمع الأمريكي” استطاع أن يجسد من خلال قصصه المخاوف والهواجس العميقة التي يعيشها الناس، سواء تعلق الأمر بالخوف من المجهول، أو من السلطة، أو حتى من النفس البشرية نفسها. باختصار، الجوائز كانت مجرد جزء صغير من الاعتراف بموهبته، لكن الشهرة الحقيقية لستيفن كينغ تكمن في ذلك الرابط العاطفي والفكري الذي صنعه مع ملايين القراء حول العالم، وفي كونه قدّم لهم أدب رعب لا يكتفي بإخافتهم، بل يجعلهم يتأملون في ذواتهم والعالم من حولهم.

خاتمة :

في النهاية، وبصفتي قارئًا عاشقًا لعالم الأدب، أستطيع أن أقول إن تجربة ستيفن كينغ ليست مجرد قراءة لروايات رعب، بل هي رحلة ممتدة بين الواقع والخيال، بين الخوف والتأمل العميق في النفس البشرية. أعماله لم تُلهمني وحدي، بل أراها قادرة على فتح أبواب جديدة أمام كل قارئ يدخل عالمه للمرة الأولى. فهو كاتب لا يكتفي بإثارة الرهبة في النفوس، بل يغرس أفكارًا تبقى عالقة في الذهن، ويجعل القارئ يتساءل عن معنى الشر والخير، وعن هشاشة الإنسان أمام مخاوفه الداخلية. أعتقد أن أثره على القراء الجدد كبير جدًا، فهو يقدم لهم فرصة للاقتراب من أدب الرعب بشكل مختلف، بعيدًا عن الصور النمطية المبتذلة. كينغ يجعل الخوف وسيلة لفهم العالم وليس مجرد غاية لإرعاب القارئ. لذلك، فإنني أدعو كل من لم يطرق بعد أبواب رواياته أن يمنح نفسه هذه التجربة الفريدة؛ أن يتنقل بين صفحات كاري، أو يتوه في أجواء إيت، أو يعيش في صراع ذا شاينينغ. فكل رواية من رواياته عالم قائم بذاته، مزيج من الرعب والمتعة والفكر.